本文

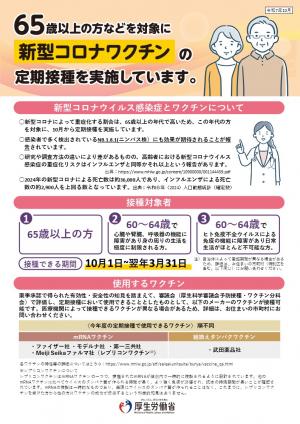

新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について

新型コロナワクチン接種について

令和6年3月31日をもって、新型コロナワクチンの特例臨時接種は終了しました。

なお、定期接種の対象者以外の方は任意で接種できます。(全額自費)

令和6年4月以降は、65歳以上の方および60から64歳で重症化リスクの高い方を対象とした定期接種に変わりました。(原則有料)

定期接種について

令和6年4月1日以降、新型コロナワクチン接種は市町村による原則有料の「定期接種」となっています。

ワクチンの詳細情報や最新情報は厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

新型コロナワクチン定期接種リーフレット(厚生労働省) [PDFファイル/1.86MB]

対象者

インフルエンザの定期接種と同様の対象者です。

- 65歳以上の方

- 60から64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、

ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

接種時期・接種回数

接種時期 秋冬

接種回数 年1回

使用するワクチン

オミクロンJN.1系統の株に対応したmRNAワクチン、組換えタンパクワクチンを接種できます。

※市町村や医療機関によって接種できるワクチンは異なります。詳しくは接種される医療機関へお問合せください。

| 製造販売業者 | ワクチンの種類 | 資料掲載ホームページ |

| ファイザー株式会社 | mRNA | https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/631341D<外部リンク> |

| モデルナ・ジャパン株式会社 | mRNA | https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/631341E<外部リンク> |

| 第一三共株式会社 | mRNA | https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/631341M<外部リンク> |

| 武田薬品工業株式会社 | 組み換えタンパクワクチン | https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/631341G<外部リンク> |

| Meiji Seikaファルマ株式会社 | mRNA | https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/631341P<外部リンク> |

接種費用

自己負担額は各市町村によって異なります。

詳細については各市町村の窓口へお問合せください。

定期接種に関する問い合わせについて

お住まいの市町村窓口までお問合せください。

任意接種について

令和6年度以降、定期接種の対象者の要件に当てはまらない方が接種を希望する場合は、任意接種として接種を受けることとなります。

接種費用は、原則として全額自己負担となります。

具体的な金額や使用するワクチンの種類、実施時期等は接種を実施する個々の医療機関が決定しますので、各医療機関に直接お問合せください。

ワクチン接種後の副反応について

ワクチン接種後の副反応について、副反応疑い報告については上記のリンク「ワクチン接種後の副反応について」にアクセスしてください。

予防接種健康被害救済制度

予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。

極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、

その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

救済制度について詳しく知りたい方は上記のリンク「予防接種健康被害救済制度」にアクセスしてください。