本文

【逸品No.7】「”2羽の鳥が躍る”瑞花双鳥八稜鏡」(日焼遺跡)

瑞花双鳥八稜鏡(高山市日焼遺跡出土)について

瑞花双鳥八稜鏡(背面)

瑞花双鳥八稜鏡(鏡面)

3Dデータ閲覧サイト「Sketchfab(スケッチファブ)」にて3Dデータを公開しています。

アカウント名:岐阜県文化財保護センター【公式】

URL:https://sketchfab.com/gifu_bunkazaihogo<外部リンク><外部リンク>

概要

銅鏡(瑞花双鳥八稜鏡)

面径15.4センチメートル

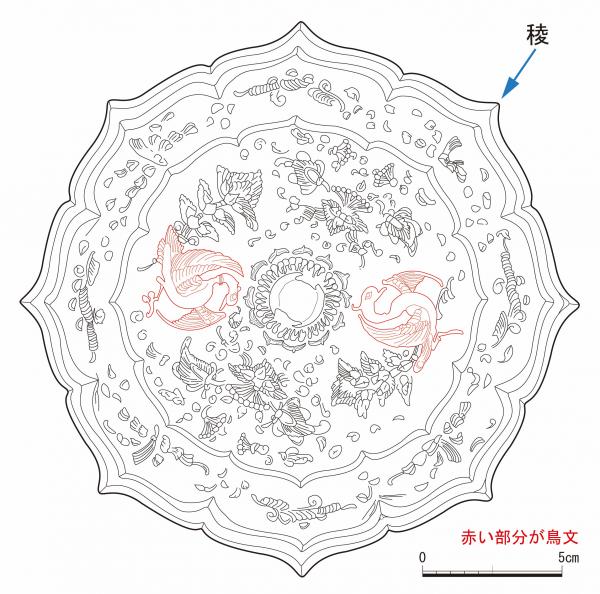

瑞花双鳥八稜鏡(ずいかそうちょうはちりょうきょう)は、平安時代の日本で生産された、独特の意匠をもつ鏡のひとつです。その名が示すとおり、8つの稜を持ち背面に花と2羽の鳥の文様が表現されています。

高山市の日焼遺跡から出土した本鏡は、極めて残りが良く、また、面径が非常に大きい特徴があります。これまで国内で見つかっている八稜鏡で、本鏡のように面径15センチメートルを超えるものは数例のみです。このように本鏡は、全国的にみても屈指の優品といえます。

瑞花双鳥八稜鏡背面の図

出土した遺跡

日焼遺跡は、高山盆地の北西に位置する三枝山の南麓に立地する遺跡です。平成27年度及び28年度の発掘調査では、弥生時代後期から古墳時代初め頃の墳墓群である上切寺尾古墳群と重複して、縄文時代から古代にかけての遺構がみつかりました。中でも、注目されるのは、古代(10世紀後半頃)の仏堂と考えられる礎石建物が発見されたことです。屋根にふいた熨斗瓦(のしがわら)のほか、今回紹介した瑞花双鳥八稜鏡、螺髪(らほつ)、多口瓶(たこうへい)、鉄鉢(てっぱつ)形土器など一般的な集落では見られない特殊な遺物も多数出土しました。

みつかった礎石建物

瑞花双鳥八稜鏡の出土状況

上述の礎石建物が建てられていた基壇中央部には須弥壇(しゅみだん、仏壇や仏像を安置する台)と推定される配石があり、本鏡はその中央部に穿たれた穴の中から、鏡面を上にして出土しました。鏡の背面にはコウゾを原料とする紙が付着していたほか、鏡の下からは籾殻が出土しました。これらの出土状況から、仏堂の鎮壇具(寺院を建立する際の地鎮具)として埋納されたと考えられます。

鏡の背面に付着したコウゾを原料とする紙