本文

11.徳川家康書状

岐阜県歴史資料館授業にも使える当館所蔵史料

No.11徳川家康書状

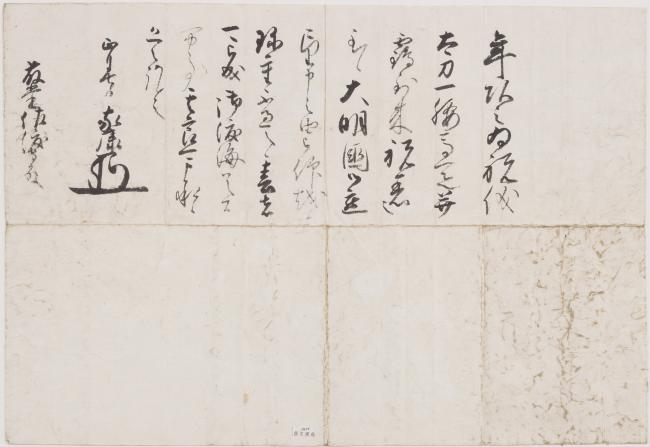

「藤堂佐渡守高虎宛徳川家康書状」

【谷家3595号】

秀吉による朝鮮出兵。家康の心境は?

<こちらをクリックすると大きな画像を見ることができます [その他のファイル/3.67MB]>

※翻刻、読み下し、口語訳はこちら! [PDFファイル/216KB]

※徳川家康花押(拡大図) [その他のファイル/103KB]

解説

これは、文禄2年(1593)に藤堂高虎から年頭の祝いとして太刀・馬・鶴を送られたことへの礼状である。

藤堂は、天正20年(文禄元年<1592>)から豊臣秀吉の命により朝鮮へ渡海し(朝鮮出兵<文禄の役>)、この書状が出された時も同地に在陣していた。

文禄2年(1593)正月時点、日本軍は朝鮮の義兵や朝鮮の援軍である明国の軍勢に苦戦していた。この時、家康は秀吉に従って朝鮮出兵の拠点・肥前名護屋(佐賀県唐津市)にいた。

文中の「御渡海」とは、秀吉が渡海して朝鮮に渡ることを言う。実現しなかったが、秀吉は、朝鮮出兵当初から朝鮮への渡海を表明していた。家康は、藤堂に対して、秀吉が朝鮮に渡った後にお話を承りたいとしている。

また文中の「大明国御懇望申候」とは、日本軍と明軍との間に、和平の動きがあったことを意味している。

【参考文献】『徳川家康の古文書』(柏書房、2015年)、藤井譲治『徳川家康』(吉川弘文館、2020年)

用語について

羽柴秀長・・・羽柴秀長。秀吉の弟

藤堂高虎・・・弘治2年(1556)、近江国犬上郡藤堂村(滋賀県犬上郡甲良町)の地侍の家に生まれ、天正4年(1576)から羽柴秀長に仕え、天正15年の九州征 伐の軍功で佐渡守に任官、はじめて城主(紀州粉河<こかわ>2万石)となった。

高虎が直接家康と会話を交わしたのは天正14年(1586)、秀吉の懇望を受けた家康が大坂へ出てきた時である。高虎は家康の接待役をつとめ、また、作事奉行として家康の邸宅を築いたことが縁となり書状を交わすようになった。

作事奉行・・・鎌倉・室町・江戸幕府の職名。殿舎の造営・修理や土木などの工事をつかさどった。

珍重・・・・・1:珍しいものとして大切にすること。2:自分を大切にすること。手紙文で自重・自愛をすすめる語。3:めでたいこと。祝うべきこと。

ここでは、3の祝うべきことの意味。

史料の授業等への利用について

申請書(様式 [Wordファイル/19KB])を歴史資料館へお送り下さい。