本文

応急危険度判定制度

被災建築物応急危険度判定制度

お知らせ

○令和7年度「岐阜県被災建築物応急危険度判定士養成講習会」を開催します。

※判定士の新規登録には、講習会の受講が必須となります。

→新規登録をご希望の方はこちらのページへ

○令和2年度に登録いただいている判定士の方は、更新の手続きが必要となります。

※更新手続きがされない場合、次年度以降は新規登録となります。

→更新手続きをご希望の方はこちらのページへ

被災建築物応急危険度判定制度について

大地震により被災した建物は、その後に発生する余震などで倒壊したり、外壁や窓ガラスなどが落下して、人命に危険をおよぼす恐れがあります。被災建築物応急危険度判定制度はそのような二次的災害を防止することを目的とし、発災直後に市町村等から要請を受けた被災建築物応急危険度判定士が被災した建築物の調査を行い、その建築物の危険度を応急的に判定する制度です。

1.被災建築物応急危険度判定士とは?

被災建築物応急危険度判定士(以下「判定士」といいます。)とは、建築士法に基づく一級・二級・木造建築士または建設業法に基づく一級建築施工管理技士で、県が行う養成講習を受け、判定士としてボランティア活動を行う意志があり、県に登録をなされた方々です。

2.判定士はどんなことをするの?

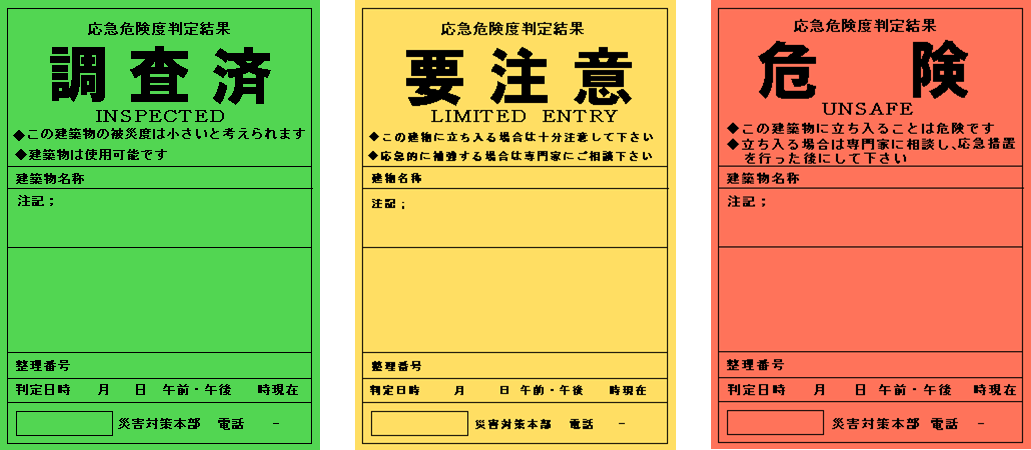

地震の被害を受けた建築物を実地調査し、余震などによる危険度を「危険」「要注意」「調査済」の3区分で判定します。判定結果は当該建築物の見やすい位置に貼付し、建築物の居住者や付近を通行する歩行者などに注意を促します。

判定ステッカー

以上の3種類のステッカーで建築物の危険度を表示します。

3.判定士の活動は?

判定士は、県内で地震の被害を受けた時に判定作業を行うほか、近隣県で地震の被害を受けた場合や阪神・淡路大震災や東日本大震災のような大規模地震が起きた場合には被災県からの要請を受け、県外において活動することもあります。

判定作業は、市町村等から要請を受けて参集し、指定された日時・場所で原則として判定士2人1チームで行い、被災した市町村に設けられる被災建築物応急危険度判定実施本部の指示で実施します。

4.判定士の皆様へ

判定士の登録は、5年ごとに更新手続きが必要となります。更新時期が近づきましたら、ご案内の文書を送付させていただきますので、手続きにご協力くださいますようお願いいたします。

なお、登録事項(氏名、住所、連絡先等)に変更があった場合も、変更内容のみを記載した変更届の提出をお願いします。

これらの書類は、こちらからダウンロードが可能で、電子メールによる送付も受け付けています。

- 岐阜県被災建築物応急危険度判定登録制度要綱 [PDFファイル/104KB]

- 応急危険度判定様式

その他、国土交通省・47都道府県・建築関係団体・都市再生機構等で構成される「全国被災建築物応急危険度判定協議会」のホームページでも応急危険度判定に関する情報を発信しています。

全国被災建築物応急危険度判定協議会のホームページ<外部リンク>へ