本文

令和5年度の様子

農大の近況をお知らせします。

→全般へ

→園芸学科(野菜・果樹)へ

→畜産学科(肉用牛・酪農)へ

全般

令和5年度 岐阜県農業大学校卒業式を挙行しました(令和6年3月5日)

令和6年3月5日(火曜日)に卒業式を行い、25名が農大を巣立っていきました。

式では、山田校長から「コロナの分類が5類に移行し、学生自治会の行事や4年ぶりにオーストラリアの派遣学習の実施できた。学習面では、栽培・飼養管理、派遣学習などを通して、技術や知識を身に着けた。卒業後は、本校で得た財産を糧とし、農業・農村を支える人材として、活躍することを期待している。」との言葉がありました。

卒業生を代表して浅野さんが「農大では何物にも変えられない大切なものを数多く手に入れた。卒業後も身につけた知識と技術を発揮し、それぞれの道で活躍できるように努力します」と感謝の言葉を述べました。

全国農業大学校等プロジェクト発表会・意見発表会で入賞!! (令和6年2月8日)

研究発表をする浅野さん

2月8日、全国農業大学校等プロジェクト発表会・意見発表会が東京の国立オリンピック記念青少年総合センターで開催されました。この会は、全国の農業大学校等の学生が、プロジェクト学習等日頃の学習成果の発表を通じて相互の研鑽を行うこと等を目的として、年1回開催されています。

参加者は、全国の農業大学校の各ブロックのプロジェクトの発表会・意見発表会で選出された代表者で、本校からは、東海・近畿ブロック大会で入賞した2学年果樹専攻の浅野さんが研究発表の部で発表しました。

浅野さんは、「カキの側枝への環状剥皮による果実肥大」と題し、プロジェクト学習での成果を発表しました。そして、審査の結果、農業大学校同窓会全国連盟賞を受賞しました。

岐阜県域農林業システム研究発表交流会に参加しました(令和6年1月20日)

研究発表をする北瀬さん 表彰状を受け取る草野さん

研究発表をした4人の学生

1月20日、第11回岐阜県域農林業システム研究発表交流会が岐阜大学において開催され、2学年生4名がプロジェクト課題の成果についてポスター発表を行いました。園芸分野で「ナシの側枝への熟期促進と果実肥大」「イチゴ栽培におけるアザミウマ類の総合的防除」「キュウリ栽培におけるヒートショックによる病害虫対策」畜産分野で「乳用初妊牛の移行期における高CP飼料給与による周産期病防止」の4課題を発表しました。

発表後は、高校生や大学関係者から多くの質問が寄せられ活発な意見交換が行われました。

園芸部門で「キュウリ栽培におけるヒートショックによる病害虫対策」を発表した2学年の草野さんが最優秀発表賞を受賞しました。

研究発表の部で全国大会に出場決定!! (令和6年1月17日)

研究発表をする浅野さん 意見を発表する大場さん

1月17日、東海・近畿ブロック農業大学校学生研究・意見発表会が大阪市で開催されました。

参加者は、東海近畿地区の農業大学校の9校代表者で、本校からは、2学年果樹専攻の浅野さんが研究発表の部、1学年肉用牛・養豚専攻の大場さんが意見発表の部に参加しました。

浅野さんは、「カキの側枝への環状剥皮による果実肥大」と題し、プロジェクト学習の成果を発表しました。大場さんは「人生の目標は、サイキョーの和牛農家になること!」と題し、将来の目標について熱い思いを語りました。

審査の結果、浅野さんは入賞し、2月7日に行われる全国農業大学校等プロジェクト発表会・意見発表会に出席することになりました。

海外派遣学習 -オーストラリアへ行ってきました(11月15日から11月24日)

11月15日から11月24日までの10日間、海外派遣学習で、オーストラリアの農業を学んできました。

オーストラリアでは、トーカル農大、かんきつ農園、マッシュルーム農場、農業研究センター、フレミントンマーケット等に行き、その先々で学生らはメモや写真をとるなど熱心に話を聞いていました。また、シドニー市内やブルーマウンテンを観光しました。オーストラリアは、これから夏に向かう時期で、とても暖かく、BARビーチでは泳ぐ学生もいました。

学生にとって、とても貴重な体験ができたようです。

『第10回農福連携 栽培技術基礎講座』ブロッコリーの出荷と閉校式を行いました(令和5年11月17日)

11月17日に今年度最終回の農福連携基礎講座(第10回)を開催しました。

今回の講座では、ブロッコリーの収穫・出荷調製を行った後、自分の働く事業所などで今後実施したい取り組みなどを受講生それぞれが発表しました。どの発表も学んだことが生かされた具体的でしっかりした内容でした。

その中で、「土づくりや病害虫などの栽培の基礎を学ぶことができた」「収穫物をどのように販売し工賃アップにつなげるかを考えさせられた」「他の事業所の方と意見交換ができてよかった」等の意見も出されました。

その後閉校式を行い、対象者に修了証を授与しました。参加者の皆様の今後の業務に、本講座で学んだ事が少しでも役に立てば幸いです。ご活躍を期待しています。

「先輩と語る会を開催しました(令和5月11月15日)」

1学年生を対象に、先輩から就農や就職した経験談を聞く「先輩と語る会」を11月15日に開催しました。

講師は卒業生の内、就農や就職している4名で、講義と分科会で話をしてくれました。

講義では、先輩たちから、進路先を選ぶ時の活動の仕方や選んだ決め手、今の仕事内容等詳細に説明を受けていました。

分科会では、学生たちから在学中に取得すべき資格、今の仕事のやりがいや給料など赤裸々な質問もありましたが、活発な意見交換ができ、将来の仕事を決めるよい参考になったと思います。

「海外派遣学習に出発しました」(令和5月11月15日)

2学年生が11月15から24日までの日程でオーストラリアの農業を学ぶ海外派遣学習に出発しました。

海外派遣学習は新型コロナウイルスの流行で中止していましたので、4年ぶりの実施です。

学生たちの多くは、海外旅行がはじめてで、GW明けからパスポートの取得、受入れ先のアレキサンダー農大の学生たちへの対応など、慌ただしく段取りを続けてきました。

良い学習ができるとことを祈っています「行ってらっしゃい!!」

「農大祭」を開催しました!」(令和5月11月12日)

11月12日に4年ぶりとなる農大校内での「農大祭」を開催し、学生の家族や近隣の住民約300名に来校していただきました。

運営は学生自治会、学生たちは夏休み前から準備をすすめ、当日は農大で生産した野菜や果実を始め、焼きそば、ポップコーン、フランクフルトの販売や、バンド演奏、ビンゴ大会等のイベントを行いました。

大盛況のうちに終了することができ、学生たちの達成感が得られたお祭りになりました。

「先進農家派遣学習報告会を開催しました(令和5年11月8・9日)」

11月8・9日に2学年生が約1カ月間行った派遣学習の成果を報告する「先進農家等派遣学習報告会」を開催しました。

今年度もウェブ会議システムを併用して行い、受入農家や農林事務所職員、学生の家族など40名の方々(農大関係者除く)に参加していただきました。

学生らは、学習の成果をプレゼンソフトを用いて発表し、最後は受け入れ農家への感謝の気持ちで締めくくっていました。

受入農家からは「朝早くからよく頑張った」「卒業後を楽しみにしている」などの言葉をいただきました。

『第9回農福連携 栽培技術基礎講座』「コマツナ」の収穫を行いました(令和5年10月10日)

農福連携の第9回目の基礎講座を10月10日に開催しました。

第9回の講座では、農業大学校の鷲見講師が総合的病害虫管理(IPM)について講義を行いました。その後の実習では、前回の講座で播種したコマツナを収穫し、出荷調製を行いました。受講生は、コマツナの葉が折れないように気を付けながら収穫をしていました。

次回は、ブロッコリーの収穫・出荷調製と閉講式を行う予定です。

「鳥獣被害対策」を学ぶため、校外学習に行ってきました(令和5年9月14日)

2学年生25名が、農業現場での鳥獣被害やその対策を学ぶため、美濃加茂市(伊深町)で校外学習を行いました。

当日は、市猟友会、森林組合、美濃加茂市役所等のご協力を頂き、有害鳥獣捕獲対策事業や里山再生事業、猟友会の活動内容等について説明を受けた後、現地で(1)緩衝帯管理の一環としての竹チップの吹付け処理、(2)集落を挙げての侵入防止柵の設置、(3)ICTによる檻の遠隔監視操作・捕獲システムなどを勉強させて頂きました。

また、くくり罠の設置を体験しましたが、罠を始めて見る学生も多く、皆興味深々で取り組んでいました。

併せて、昼食は『いぶカフェ』でのジビエランチ。初めて食べるジビエ料理に、始めはこわごわだった学生も、一口くちにすると、「美味しい」「全然臭みもなく食べやすい」など、あっという間に平らげていました。

今回の校外学習を通じ、鳥獣被害の実際や対策の大変さなどを理解して、今後の就農等に向けての参考になればと思います。

『第8回農福連携 栽培技術基礎講座』こまつなの播種とブロッコリー定植を行いました(令和5年9月13日)

農福連携の第8回目の基礎講座を9月13日に開催しました。

第8回の講座では、農業大学校の鷲見講師が農薬について講義を行いました。実習は、ほ場でブロッコリーの苗を定植しました。その後、ビニールハウス内でこまつなの播種を行いました。

受講生は、こまつなを、播種機を使って慎重に播き、ブロッコリーは、マルチに植え穴をあけて、苗を植えました。また、前回植えた苗のうち高温で欠株になってしまった部分を植え直しました。

次回は、こまつなの収穫と出荷調製、さつまいもの収穫を行う予定です。

「緑の学園を開催しました(令和5年9月12日)」

県内で農業を学んでいる高校2年生を対象に、「緑の学園」を9月12日(火曜日)に開催し、高校生29名が参加してくれました。

午前は、「野菜」「果樹」「畜産」「花き」「造園」の中から希望のコースを二つ選択し、実習を体験しました。午後は、「若手農業者と語る会」を行い、農業大学校の卒業生で就農している2人から、農業を目指したきっかけなどを語っていただき、その後の分科会では「私がやってみたい農業」について、話し合いました。

「生物工学(園芸)」の校外学習を行いました(令和5年9月7日)

野菜・果樹学科2学年生19名が、養老町の(株)サラダコスモ養老生産センターと羽島市の(株)日健総本社を訪問しました。

サラダコスモは日本一の植物工場(社調べ)で、ほぼ全自動化された施設でモヤシ等の生産を行っています。1コンテナ、1tのモヤシが各工程を経て袋詰めされる様子を見学し、学生は、日頃の植物栽培との違いに驚き「1コンテナから何袋生産できるのですか?」「1日当たりの水の使用量は?」等活発に質問していました。

日健総本社は「微細藻類」の専門メーカーで、岐阜県発の会社です。冒頭、森社長自らが講話され、その迫力ある話に学生は圧倒されていました。また、展示室では「微細藻類は身近な所」から「北極などの極地」までに生存し、特に過酷な環境で生息する微細藻類には未知の可能性が秘められていると学習しました。

「東海農政局長と意見交換を行いました」 (令和5年9月5日)

東海農政局の森局長をはじめ7名の職員と親元就農や雇用就農を目指す2学年生8名との「食料・農業・農村基本法の検証・見直しに関する意見交換」を9月5日(火曜日)行いました。

始めに、基本法検証部会の中間取りまとめの概要説明を受けた後に、学生の意見や悩みなどを聞いていただきました。

スマート農業技術の導入に関しては、「小規模な農家も導入できるようにしてほしい」「つなぎ飼いに対応できる機械がほしい」環境負荷を減らす取り組みに関しては、「有機肥料は使いにくいし、お金がかかる」「生産しても売れなければ意味がない」など、現実的な意見が多く出され、農政局の職員の皆さんから丁寧な助言をいただいていました。

けん引免許取得用のトラクタを更新しました(令和5年8月29日)

農業大学校では、学生の資格取得の一環で、冬季にけん引免許取得のための講習を行っています。

今年度、けん引免許取得に使用するトラクタの更新を行い、この度最新型のトラクタが納品されました。

昨年までは、キャビンが無かったため、雨風や風雪にさらされ、凍えながらの講習でしたが、今年からは、運転する学生は凍えることがなく、運転に集中できるようになります。

受講者全員の合格を目指します!!

『第7回農福連携 栽培技術基礎講座』ブロッコリーの播種、定植を行いました(令和5年8月21日)

農福連携の第7回目の基礎講座を8月21日に開催しました。

第7回の講座では、農業大学校の鷲見講師から植物の病気が発生する要因や病原体の持ち込まれる経路について講義を行いました。実習は、校内の育苗ハウスでブロッコリーの播種と、ほ場でブロッコリーの苗を定植しました。

播種は、セルトレイに種子を一粒ずつ播き、定植は、マルチに植え穴をあけて、事前に育苗してあった苗をセルトレイから抜いて、丁寧に植えました。

次回は、こまつなの播種とブロッコリーの定植を行う予定です。

『岐阜県農業大学校 第2回オープンキャンパス』を開催しました(令和5年8月17日)

8月17日から19日に令和5年度第2回オープンキャンパスを開催しました。8月17日は、「1日体験入学」を行い、県内外から20名の入学希望者と9名の保護者と多くの方に参加していただきました。

午前中に学校紹介と校内見学を行い、午後からは「野菜」「果樹」「畜産」の中から希望のコースを選択し、実習を体験しました。

参加者からは、「農大では学生中心で作業し、自分たちで考え、育てて出荷することなど、より幅広く学べることを実感した。」「実習や寮の学食も体験でき、来て本当に良かった。すべて気に入り心に残りました。」などや、保護者からは、「質問にしっかりと答えていただき、疑問に思っていることが解決しました。」「教室、寮、施設を見せていただけるため、家族として安心できました。」などの感想がありました。

今年度のオープンキャンパスは終了しましたが、随時、学校見学を行います。お気軽に岐阜県農業大学校教務課までお電話にてお問合せください。(電話:0574-62-1226)

『第6回農福連携 栽培技術基礎講座』土壌診断を行いました(令和5年7月28日)

農福連携の第6回目の基礎講座を7月28日に開催しました。

第6回の講座では、農業大学校の高木晃講師が有機質肥料と化成肥料についての講義を行いました。この後、土壌中のpHとECの測定について実習を行いました。

次回は、ブロッコリーの播種と定植を行う予定です。

『フォークリフト運転技能講習』を実施しました(令和5年7月15日、18ー20日)

フォークリフト運転技能講習を7月15日に学科、18-20日の3日間に実技講習の日程で行いました。

フォークリフトの運転が難しく、初日は走行時にポールに触れてしまったりしていましたが、最終日には、荷の積み下ろしや走行と上手くできるようになり、全員合格することができました。

今後は、農大での農場作業で活躍していただきます。

『岐阜県農業大学校 1日体験入学』を開催しました(令和5年7月25日)

農業大学校への入学希望者とその保護者を対象に、本校に対する理解を深めてもらうため、7月25日に第1回「1日体験入学」を開催しました。県内外から19名の入学希望者と15名の保護者の参加がありました。

午前中に学校紹介と校内を見学し、午後からは「野菜」「果樹」「畜産」の中から希望のコースを一つ選択し、実習を体験しました。

参加者からは、「実習体験が楽しかったし、農大への興味がさらに深まりました。」「先輩たちから学校生活や放課後のことなど話が聞けてよかった。」などの感想が聞かれました。

次回は、8月17日(木曜日)に一日体験入学、8月18日(金曜日)と19日(土曜日)に学校見学会を開催する予定です。

『第5回農福連携 栽培技術基礎講座』とうもろこしと枝豆の収穫、出荷調製を行いました(令和5年7月14日)

農福連携の第5回目の基礎講座を7月14日に開催しました。

第5回の講座では、農業大学校の高木晃講師が土壌の化学性についての講義を行いました。

この後、校内のほ場でとうもろこしと枝豆の収穫・出荷調製の実習を行いました。

枝豆は、株の根元を剪定ばさみで切り、枝ごと収穫しました。その後、屋内で虫の被害がないか確かめながら一つ一つ莢を丁寧にとり、出荷作業を進めました。

次回は、土壌診断を行う予定です。

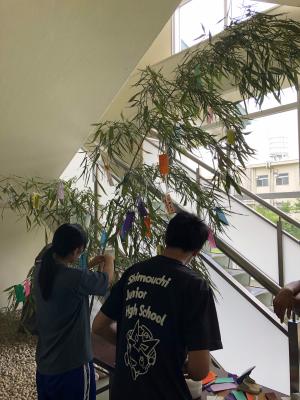

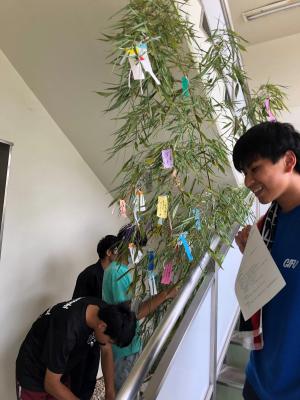

「七夕用の飾りつけをしました(令和5年7月7日)」

学生達が、寮に七夕の飾り付けを行いました。

自分達で、大きな笹の木と短冊を用意して願い事を書いてぶら下げていました。

願い事は、プロジェクトの成功を祈る現実的なものから、到底実現不可能なものまでと様々でしたが、少しでも実現すると良いですね。

「毒物劇物取扱者試験対策プチ講座を開催しています(令和5年7月6日)」

毒物劇物取扱者試験を受験予定の学生を対象に週に1回のプチ講座を開催しています。

講座では、1点でも多く取れるように、毒物劇物取扱者試験の過去の出題から、重点ポイントや計算問題の解き方などを30分程度の短時間で学んでいます。

毎回10名程度の学生が参加しており、試験に向けて、お互いに勉強の進捗状況を確かめ合うなど、学生同士、切磋琢磨する姿が見られます。

サイエンスワールドでPCR検査の実験を行いました(令和5年6月29日)

野菜・果樹学科2学年生19名が、瑞浪市のサイエンスワールドにて、人のDNAのALU配列の有無を調べるPCR検査の実験を行いました。

サイエンスワールドの講師の指導に従い、自分たちの細胞を教材に下処理から電気泳動、最終判定までを行い、無事結果を出すことができました。

学生達は自らPCR検査を行うことで、新型コロナウイルス感染症への関心がより深まったと感想を述べていました。

『第4回農福連携 栽培技術基礎講座』スイートコーンと枝豆の収穫、出荷調製を行いました(令和5年6月23日)」

農福連携の第4回目の基礎講座を6月23日に開催しました。

第4回の講座では、農業大学校の高木晃講師が土の役割や良い土の条件について講義を行いました。この後、校内のほ場でスイートコーンと枝豆の収穫と出荷調製の実習を行いました。

スイートコーンの出荷調製では、軸を剪定ばさみで切りそろえ、少し皮をむいて虫の被害や実の入り具合を確かめながら、作業を進めました。

次回は、土壌の化学性についての講義とスイートコーンとえだまめの収穫、出荷調製を行う予定です。

「東海近畿地区農業大学校学生スポーツ大会の打ち上げを行いました」(令和5年6月13日)

スポーツ大会のご苦労さん会と学生交流のためにBBQを行いました。BBQは新型コロナ感染症の影響でここ数年開催していませんでしたので、久しぶりの開催です。

学生自治会が中心となって感染症に配慮した計画の作成、準備や当日の運営を行いました。

大変盛り上がることができました。

小型車両系建設機械運転特別教育の講習を実施しました(令和5年6月10日から17日)

6月10日、11日、17日に小型車両系建設機械運転特別教育の講習を行いました。10日に全員で学科を受講し、その後2班に分かれ、2日間で実技講習を受講しました。

実技では、初めての機械操作に一つ一つの手順を確認しながら動かしていました。

今年度は1学年、2学年あわせて18名が受講し、全員合格することができました。

『第3回農福連携 栽培技術基礎講座』スイートコーンの追肥と病害虫防除を行いました(令和5年6月9日)

農福連携の第3回目の基礎講座を6月9日に開催しました。

第3回の講座では、農業大学校の鷲見芳夫講師が農業基礎について講義を行いました。この後、校内のほ場でスイートコーンの雄穂の除去や追肥などの実習を行いました。

受講生8名は、雄穂を一つ一つ確かめたり、肥料の量を確かめるなど、お互いに意見を交わしながら楽しく作業しました。

次回は、スイートコーンとえだまめの収穫と出荷調整を行う予定です。

「東海近畿地区農業大学校学生スポーツ大会に参加しました」(令和5年5月25から26日)

兵庫県で開催されたスポーツ大会に参加しました。

主な結果は、テニス団体戦で優勝、個人戦で優勝など大変良い成績を収めてきました。詳細はトップページ内の行事紹介の東海・近畿ブロック農業大学校学生スポーツ大会 バドミントンで団体優勝!をご覧ください。大会を頑張ったのと、少し、はしゃぎすぎて疲れたようですが、けがもなく帰って来ました。

久しぶりの大会でしたが、無事に開催でき、学生達は他校の学生とも交流できたようで、大変良い経験になりました。

「東海近畿地区農業大学校学生スポーツ大会に向けてTシャツを作りました」(令和5年5月20日)

東海近畿地区の農業大学校スポーツ大会に向けて、Tシャツを作成しました。背面は、先輩が考えたデザインを採用し、全面の胸元には「gifu」のさりげない文字が入っています。

急遽の作成依頼でしたが、郡上市のメーカーさんに対応していただき、カッコイイものに仕上がりました。

農業機械の実習を行いました(令和5年5月18日)

1学年20名を対象に農業機械の実習を行いました。その日は、3班に分かれ、ラジコン草刈機、ハンマーナイフモアと運搬車の始動の仕方や操作・運転方法などを学びました。

最初は、操作手順を確認しながら、慎重に農業機械を動かしていましたが、何度か操作をするうちに、スムーズに動かせるようになり笑顔もみられました。

実習や環境整備で早速使う農業機械もあるので、安全に使用してもらいたいと思います。

『第2回農福連携 栽培技術基礎講座』さつまいもの苗を植えました(令和5年5月16日)

岐阜県農業大学校では、県内の福祉関係事業所の職員等を対象に野菜類の栽培に関する知識と技術を学ぶ基礎講座を開催しています。 今年は8名の方に受講いただき、5月16日に第2回の講座を開催しました。

第2回の講座では、元県社会福祉協議会の職員で、岐阜県農畜産公社認定 岐阜県農業ジョブコーチを務める岩井利光氏を講師に迎え、指導員としての農作業指示や支援について講義をしていただきました。

この後、受講生は、校内のほ場でさつまいもの苗を植える実習を行いました。

「新入生歓迎ボーリング大会を行いました」(令和5年5月11日)

新入生を迎え、学生自治会が企画したボーリング大会を職員の有志も参加して開催しました。

うまい学生から、はじめてボーリングをする学生もいましたが、男女も経験も加味しない2ゲームの合計得点で競うガチ勝負でした。

優勝は305点で、舩坂君でしたが、大変盛り上がった歓迎会となりました。

「東海近畿地区農業大学校学生スポーツ大会に参加します」(令和5年4月26日)

東海近畿地区の農業大学校9校の学生約400人が一同に会するスポーツ大会が兵庫県で5月25から26日開催されます。

昨年までの3年間は新型コロナの影響で中止になったり、規模が縮小されて開催されていましたが、今年は全校参加の通常開催となり、本校からは学生46名と職員2名が、前泊を含めて2泊3日で参加します。

学生達は放課後も一生懸命練習をし、気合が入って来ていますので、練習の成果を十分に発揮してもらいたいと思います。なお、学生が大会に参加している間は、職員が当番を行います。

「基礎実習頑張っています(令和5年4月17日から)」

現在、1学年生は全専攻の実習を経験する基礎実習を行っています。

はじめての作業や慣れない作業もありますが、2学年生に教わりながら一所懸命取り組んでいます。

今後、基礎実習や学科別実習を経て5月中に学科、6月には専攻が決定し、本格的な実習が始まるとともにプロジェクト学習の計画を立てていきます。

「刈払機取扱作業者安全衛生教育の講習を行いました(令和5年4月20日)」

4月20日(木曜日)に刈払機の技能講習を1学年生全員が受講しました。

1学年生にとっては、農業大学校に入学して初めての資格取得の講習会です。

当日は、那加クレーンセンターの職員をお招きし、学科では、刈払機を使用する場合の注意点や点検・整備の方法などを勉強し、実技は校内のグラウンドで刈払機を実際に用い、足運びや刈払機の動かし方を学びました。

校内の環境整備活動や実習などで今回学んだことを活かしていきます。

令和5年度 入学式を挙行しました。(令和5年4月11日)

4月11日(火曜日)に入学式を行い、20名が本校での新たな一歩を踏み出しました。

今年度は、4年ぶりに来賓に臨席いただき、在校生と保護者併せて87名が入学を祝福しました。

山田校長からは「農業の必要性や重要性は変わることはないが、時代のニーズや変化に関心を持ち、向上心を持って学んでほしい。」と激励の言葉がありました。

入学生を代表して、置田さんが「専門知識の習得に努めるとともに、寮生活で信頼関係を育み、県を代表する農業者、信頼される農業指導者になるために、日々精進していきます。」と誓いの言葉を述べました。

園芸学科(野菜・果樹)

【校外学習】野菜専攻(2学年生)が高冷地を視察しました(令和5年7月4日から5日)

野菜専攻の2学年16名が校外学習で郡上、飛騨高山など、高冷地の視察を1泊2日で行いました。

生産者のほ場や出荷調整場、選果場を視察し、栽培管理や経営のお話を聞きました。

学生の「今後の農業は何が大切ですか」という質問に対して、「近年の異常気象に迅速に対応していくことが大切である」と教えて頂きました。

【校外学習】中山間農業研究所を視察しました(令和5年6月15日)

施設園芸の授業で2学年19名が校外学習で岐阜県中山間農業研究所本所(飛騨市古川町)の視察を行いました。

午前に果樹のほ場で、桃とリンゴの栽培管理について話を聞きました。

午後には、2班に分かれ、水稲の品種試験についてと夏秋トマトの3S栽培についてほ場を見学させていただき、説明を受けました。

参加した学生からは、「中山間農業研究所は、たくさんの研究をしていて、とても面白く、楽しかった。」や「今回、学んだことを生かして自分のプロジェクトにつなげていけたらいいなと思いました。」という感想がありました。

【校外学習】野菜専攻(露地班)が農業技術センターの見学をしました(令和5年6月1日)

野菜専攻の露地班の2学年6名が校外学習で農業技術センターの見学を行いました。

令和4年に設置された環境制御システムが導入されたきゅうりハウスの見学や、害虫に関する講義を受けました。環境制御が導入された場合の作業体系など、学生から試験場の担当者へ質問もあり、学生らは大いに刺激を受けました。

野菜専攻(露地班)のきゅうりの出荷が始まりました(令和5年5月22日)

4月中旬に定植した苗が順調に生育し、5月の下旬より本格的に出荷が始まりました。

きゅうりは生育が速く出荷のテンポも速いので、きゅうりの担当学生だけでなく露地班に所属する学生10名が協力体制を組んで収穫・選別を行っています。

収穫したきゅうりは、とれった広場でも販売していますので、ぜひ買いに来てください。

【校外学習】野菜専攻(いちご・なす班)がなす産地を視察しました(令和5年5月23日)

野菜専攻のいちご・なす班の2学年5名が校外学習でなす産地の視察を行いました。

中濃夏秋茄子生産組合の2名の生産者のほ場で栽培管理のお話を聞きました。

なすの3S栽培(隔離型培地耕)と土耕栽培についてほ場を見学させていただき、学生の質問に答えていただきました。

2学年の水野さんは、「農家さんの栽培現場を見ることができて、ためになりました。農大での栽培管理に活かしていきたい。」と言っていました。

畜産学科(肉牛・酪農)

「削蹄師の松本さんによる牛の削蹄講習を行いました」(令和5年12月21日)

郡上市で黒毛和牛の繁殖経営を行っている松本さんを講師に招き、削蹄講習を行いました。

削蹄において重要なポイントとして、削蹄鎌の手入れ方法や、牛の肢を保定する方法を丁寧に教えていただきました。

肢を持ち上げることは難しく、教わったことを習得するために実習や放課後などに練習していきたいと思います。

「校外学習で岐阜県自給飼料共励会に参加しました」(令和5年12月13日)

畜産研究所酪農研究部(恵那市)で開催された第61回岐阜県自給飼料共励会の調製品の部集合審査会に参加しました。

全体で60点の出品があり、トウモロコシサイレージやイネWCSなどについて審査基準に基づき刈取ステージ、穀実の混入状況、色沢、香味、切断長、感触についてAからDの4段階で評価しました。複数を比較することで品質のちがいを理解することができました。

来年栽培するトウモロコシやソルガムをサイレージ調製する際の目標をしっかり確認することができました。

昼食には道の駅に併設されたバーベキュー広場でボーノポークや奥美濃古地鶏を賞味しました。

「校外学習で海津市の和牛繁殖経営2戸を訪問しました」(令和5年11月21日)

海津市の新規就農3年以内の和牛繁殖経営2戸を訪問し、学生らは就農動機、就農して苦労したこと、楽しいこと、家畜人工授精のポイント、飼育管理のポイント、スマート機器の活用など質問し、卒業後の進路の参考にしました。

昼食には訪問先のご厚意で焼き肉や絶品の焼きおにぎりをいただき、学生の将来の希望などの話を聞いていただきました。

最後に、ハチミツの製造販売所で10種類のハチミツを喫食し、花の種類によってハチミツの色や味に差があることを学習しました。

「子牛の寒さ対策をしました」(令和5年11月15日)

最近は急に寒くなり、可児市の最低気温も5℃を下回るようになってきました。

子牛は親牛や肥育牛などに比べて寒さに弱く、かぜをひいたり、下痢をするので、子牛の寒さ対策をしました。

お腹が冷えないようにゴムマットを敷き、すき間風が直接当たらないように、すき間には板で囲い、カーテンを張りました。子牛にはジャケットを着せ、電熱線のヒーターを取り付け暖かくなるように対策をしました。

第8回岐阜県ホルスタイン共進会に参加しました。(令和5年11月1日)

令和5年11月1日に関家畜流通センターにて開催された第8回岐阜県ホルスタイン共進会の第2部(未経産牛)に、「ナギ」と「イト」の2頭を出品しました。審査の結果、過肥などの理由で残念ながら上位入賞は果たせませんでした。

日頃の飼養管理の方法を見直し、より良い牛を育成していきたいと思います。

1学年はホルスタイン共進会に参加するのが初めてであったので、自分たちなりに出品牛の順位付けを行ったり、先日参加した肉用牛の共進会との審査方法の違いなど比較していました。

「岐阜県畜産共進会 種牛の部に参加しました。(令和5年10月14日)」

岐阜県畜産共進会種牛の部が高山市の飛騨家畜流通センターで開催されました。

農大からは第4区(繁殖雌牛)につきひ号を出品し、ハンドラーを1学年が担当しました。

上位に入賞することはできませんでしたが、出品牛の調教や手入れを学生全員で協力してきた成果を発表できました。

また、同時に開催された家畜審査競技会にも参加しました。実際に牛を審査することで、審査員の審査結果と講評と照らし合わせることで、牛の見方を学ぶことができました。

「校外学習でソルガムの収穫・サイレージ調製を実施しました。(令和5年10月11日)」

1学年のプロジェクト学習で飼料作物であるソルガムをサイレージ化し、異なる条件下による発酵品質を比較するため、校外学習でソルガムの刈取とサイレージ調製を行いました。

学生たちは、ソルガムの品種の特徴やサイレージ化する際のポイントについて学習した上で収穫、調製作業はすべて手作業で行ったため、最後には皆疲れ果てていましたが、切断、踏圧作業など終始楽しそうに取り組んでいました。

なお、今回は繁殖農家の株式会社拳様(高山市)にご協力を頂きました。

「子牛市場に子牛を出荷しました(令和5年10月6日)」

関市の関家畜流通センターで開催された子牛市場に、農業大学校で育てた子牛「梅冬」号を出荷しました。

早朝から学生たちは、農大のトラックに子牛を乗せて市場に運び、学生たちが緊張するなか、セリに掛けられました。

購入していただいた肥育農家さんからは、農大の子牛は発育がよく、特に皮膚のゆとりがよかったと評価いただくことができました。

また、多くの農家さんとコミュニケーションを取ることができ、よい経験になったと思います。

「農大で育てた飛騨牛をとれったひろば可児店で販売しました。(令和5年9月23日・24日)」

とれったひろば可児店において、農業大学校で子牛から育てた飛騨牛「牡丹」号の枝肉の販売をするイベントを企画いただいたので、学生も店頭での販売を手伝いました。

お客様への声掛けや試食を通じて、飛騨牛の魅力や美味しさを伝えることや農大での取組みを紹介しました。

消費者の声を聞く機会がなかなかないので、貴重な体験をすることが出来ました。

「中濃地域地域種牛共進会に参加しました(令和5年9月15日)」

中濃地域の種牛共進会の第4区(繁殖雌牛)に、つきひ号(ハンドラー福田)を出品しました。出品に向けて、毛刈り、蹄の手入れ、毎日の調教など行ってきました。

審査では、つきひ号は月齢に対して、発育が良すぎて上限オーバーであったため、上位入賞はできませんでしたが、資質の項目の皮膚のゆとりが抜群に優れていることが評価され、特別賞を受賞することができました。

来月開催される岐阜県畜産共進会(種牛の部)にも出品しますので、さらに調教を頑張っていきます。

「プロジェクト学習で生産した牛枝肉を調査しました(令和5年9月1日)」

校外実習で、2学年のプロジェクト学習で生産した牛枝肉の調査のため岐阜市食肉地方卸売市場を訪問しました。

今回、出荷した牛は飼料米を配合飼料中15%と10%給与して肥育した、農大生れの岐阜県有種雄牛産子の去勢牛2頭です。BMSはそれぞれNo.7とNo.6でしたが、他の形質はそれぞれ、枝肉重量は489kg、471kg、ロース芯面積は65平方センチメートル、56平方センチメートル、歩留基準値は75.5、73.8であり、まずまず充実した枝肉でした。流通関係者からは肉色がやや濃いこと、脂の質が固いことは指摘されましたが、モモの霜降り状態は高評価でした。今後、枝肉の購買者からそれぞれの牛肉を購入し、食味評価試験を行う予定です。

また、昼食には市内の焼き肉店で焼き肉ランチを食べ、ミスジ、カメノコ、ササニクなど牛肉の部位ごとの食味の違いを味わいながら飛騨牛を堪能し、牛肉の加工から消費まで学習することができました。

「家畜人工授精師養成講習会が始まりました(令和5年7月26日から8月25日)」

岐阜県において2年に1度開催される家畜人工授精師養成講習会が農大と畜産研究所(高山市)を会場として始まりました。学生達は、約1カ月にわたり座学や実習と人工授精に関する集中講義を受けています。

「外部講師による超音波肉質診断を行いました(令和5年7月19日)」

7月19日に畜産学科2学年の生物工学の授業で、農大の肥育牛5頭を用いて外部講師による超音波肉質診断を行いました。

まず、農場内で超音波肉質診断装置の仕組みや測定方法を学習し、実際に16カ月齢3頭と28カ月齢2頭の黒毛和種肥育牛の筋肉や脂肪の発達状況、霜降り状態の比較を行いました。つづいて、教室内で5頭の超音波画像を用いて、それぞれBMSナンバーを予測しました。

超音波肉質診断は、農家では共進会の候補牛の選抜に用いられる技術であり、農大では専門家を招いて実践的な講義を行っています。

【校外学習】飛騨ミート農業協同組合連合会及び飛騨酪農農業協同組合、牧成舎を訪問しました。(令和5年7月3日)

7月3日に畜産学科1学年の校外実習(畜産物流通)で、飛騨ミート農業協同組合連合会及び飛騨酪農農業協同組合、牧成舎を訪問しました。

飛騨ミート農業協同組合連合会では、飛騨牛の特長形質や18カ国へ飛騨牛を輸出していること、FSSC22000やHACCP認証取得した衛生管理体制について学習しました。また、枝肉の見方について冷蔵庫内で100頭分の枝肉で実習しました。

飛騨酪農農業協同組合では牛乳の検査体制や殺菌方法について学習し、乳製品の充填ラインを見学しました。

昼食には牛カルビ定食を食べ、ソフトクリームやコーヒー牛乳を試食し、畜産物の加工から消費まで学習することができました。

「第7回天下一青年部共進会に参加しました(令和5年6月27日)」

6月27日に高山市の飛騨家畜流通センターで第7回天下一青年部共進会(岐阜県肉用牛協会青年部)が開催されました。

1部の審査競技会と2部の系統勉強会があり、合計37頭の牛が出品されました。

農大からは2部に「ともみつき号」を出品しましたが、ハンドラーの学生は、この日のために、牛を洗ったり、調教したりと愛情をこめて世話をしており、本番では参加者が約100名と大勢の前でもきれいな正姿勢で牛を立たせることが出来ました。

また、勉強会では、県下にある8系統の牛が県下各地域から一同に集まり、実際に牛を見ながら体型の特徴や産肉能力などを学ぶことができた貴重な経験になりました。

【校外学習】乳肉複合経営を営む畜産農家を訪問しました。(令和5年6月22日)

授業の一環として畜産学科の1学年3名が、富加町にて乳肉複合経営を営まれている畜産農家(生駒牧場様)を訪問し、経営の概要や施設設備、飼養管理方法等をご説明頂きました。

特に夏期の暑熱対策については、大型ファンやミストの設置の他、天井を高くするなど複数の対策方法を組み合わせることで、牛が過ごしやすい環境作りをされていました。また、自給飼料の生産や乳用牛の改良についても、積極的に取り組まれており、牛や地域との関わり方について学習することができました。

「畜霊慰霊祭を行いました(令和5年5月15日)」

農大では年に一度、本校での飼育中に死亡した家畜や食肉用に出荷した家畜の霊を慰める畜霊慰霊祭を開催しています。

今年は、1学年の学科を決定したのを契機に、畜産学科の学生と職員が出席して行いました。

出席者は、畜産指導課の職員から家畜伝染病予防とアニマルウエルフェアの説明を受け、重要性を理解した上で、家畜の霊を慰めました。

「第10回全日本ブラックアンドホワイトショウ・2023セントラルジャパンホルスタインショウ」に出場しました。(令和5年4月13日から15日)

4月中旬に静岡県御殿場市にて開催された標記共進会の未経産の第3部に、岐阜県を代表して出場しました。

第3部には計21頭が出場し、10位の成績を修めることができました。また、学校チャンピオン決定審査にも出場し、惜しくも上位入賞には届きませんでしたが、学生たちにとっては貴重な体験となりました。