本文

住宅セーフティネット制度

住宅セーフティネット制度とは?

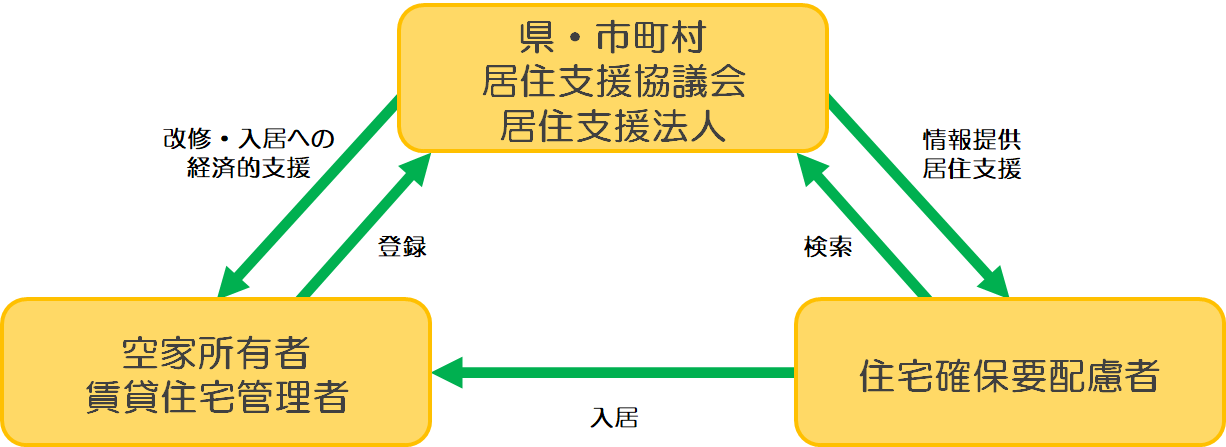

高齢者や障がい者、所得の低い方等住宅の確保に配慮が必要な方(以下「住宅確保要配慮者」という。)に対して、空き家・空き室を活用し住宅セーフティネット機能を強化する制度です。

■ 住宅セーフティネット制度における改修・入居への経済的支援について

居住サポート住宅の認定を受けるとこんなメリットがあります。

〇 認定を受けた賃貸住宅が専用ホームページに掲載され、事業者や消費者に広く周知されます。

〇 住宅確保要配慮者の受入れにかかる大家さんの負担を軽減するための支援(住宅改修費の補助など)が受けられます。

〇 滞納リスクが軽減できます。

〇 居住支援協議会に参画する不動産関係団体、居住支援団体や自治体のネットワークによって入居者が確保しやすくなります。

<外部リンク>

<外部リンク>

住宅セーフティネットに登録するとこんなメリットがあります。

〇 登録した賃貸住宅が専用ホームページに掲載され、事業者や消費者に広く周知されます。

〇 居住支援協議会に参画する不動産関係団体、居住支援団体や自治体のネットワークによって入居者が確保しやすくなります。

〇 専用住宅については、一定の要件のもと改修費等への補助が受けられます。

<外部リンク>

関連リンク

- 住宅確保要配慮者受け入れハンドブック[オーナー向け]<外部リンク>(国交省ホームページ)

- 住宅セーフティネットガイドブック[家主さん向け]<外部リンク>((公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会ホームページ)

- あんしん住宅情報提供システム<外部リンク>(住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業実施支援室)

- 要配慮者への対応FAQ<外部リンク>((公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会ホームページ)

※国交省のホームページに掲載されているFAQと同じ内容となります。