本文

産業連関表

| 1 作成の目的 | 2 沿革 |

| 3 作成方法 | 4 推計結果 |

1 作成の目的

産業連関表は、県の経済構造を総体的に明らかにするとともに、経済波及効果分析などを行うための基礎資料を提供することを目的に作成しています。

産業連関表とは

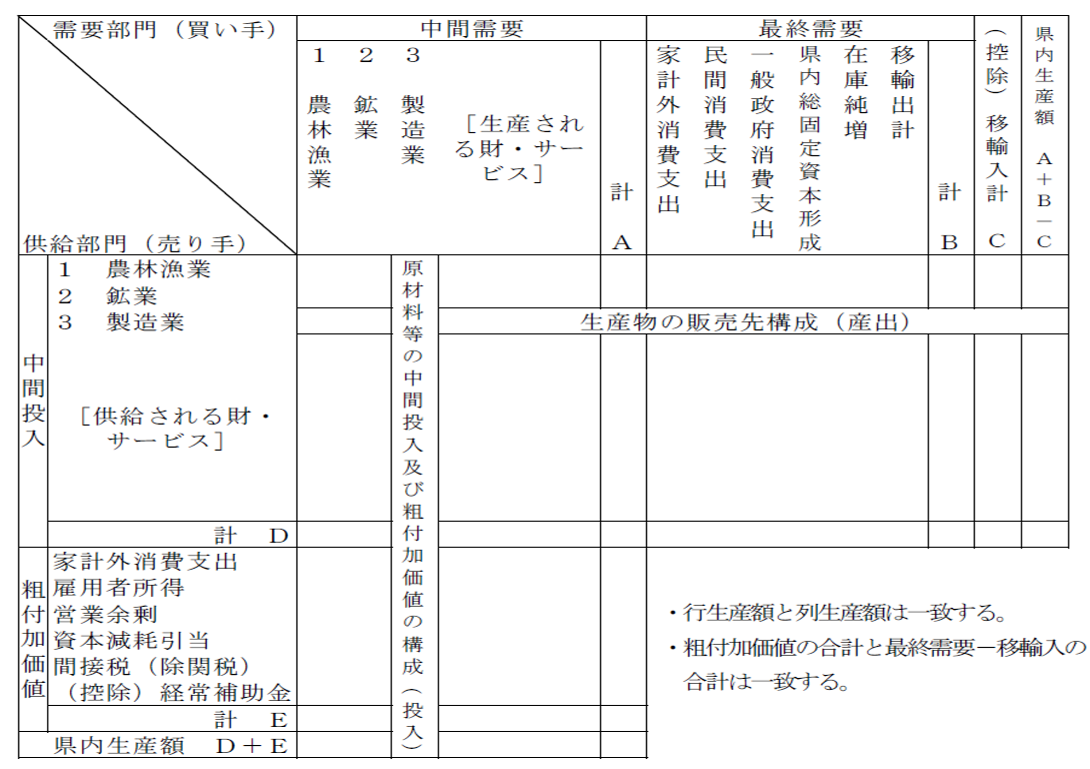

産業連関表は、アメリカの経済学者W.W.レオンチェフ博士によって1936年に考案されたもので、財・サービスの生産状況や、産業相互間及び産業と最終需要(家計など)との間の取引状況などを、一定の地域における一定期間(通常は1年間)を対象として、行列形式でまとめた加工統計です。

ある財・サービスに需要が生じると、その需要に対応するために当該財・サービスの生産が必要となり、生産活動を行うための原材料などの購入が行われます。そして、原材料などに対する需要が発生することによって、また新たな生産活動が必要となり、直接又は間接に、他の産業に影響が及んでいきます。また、生産活動が行われた結果として生じる付加価値の一部は、雇用者所得として労働者に配分され、それが消費に回ることによっても、新たな需要が発生します。このような財・サービスにおける密接な取引関係を表したのが産業連関表です。

この産業連関表の仕組みを利用して、ある産業に新たな需要が発生した場合にどのような形で生産が波及していくのかを計算することができます。

現在、わが国には、日本全体を対象とした全国表(関係府省庁が共同作業で作成)や、地方自治体が作成する都道府県等産業連関表などがあります。

産業連関表の構造

産業連関表(取引基本表)をタテの列方向にみると各部門の財・サービスの生産に当たって用いられた投入の内訳(費用構成)が示されており、ヨコの行方向にみると各部門で生産された財・サービスの産出の内訳(販路構成)が示されています。

2 沿革

本県における産業連関表は、昭和52年を対象とするものが最初です。2回目の産業連関表は昭和55年を対象としたもので、以降原則5年ごとに昭和60年、平成2年、平成7年、平成12年、平成17年、平成23年、平成27年及び令和2年を対象とした表を作成しています。

3 作成方法

〔行〕生産物×〔列〕アクティビティ(又は生産物)の表とし、経済センサスや各種1次統計資料等を基に作成しています。

4 推計結果

- 令和2年(2020年)岐阜県産業連関表の概要(令和7年3月14日)

- 平成27年(2015年)岐阜県産業連関表の概要(令和2年3月31日)

- 平成23年(2011年)岐阜県産業連関表の概要(平成28年3月30日公表、平成28年6月13日更新)

- 平成17年(2005年)岐阜県産業連関表(平成22年3月31日)

- 平成12年(2000年)岐阜県産業連関表(平成17年6月15日)

- 平成7年(1995年)岐阜県産業連関表(平成11年11月11日)